刑事案件通常要经过三个阶段,即公安机关的侦查阶段、检察院的审查起诉阶段和法院的审理宣判阶段。在上述三个阶段,如果是无罪案件,依法应当作出相应的处理,如公安机关撤案,检察院不起诉,法院宣告无罪。

那么,如果案件进入到法院审理阶段,法院宣告无罪的可能性到底有多大?如果不宣告无罪,判缓刑的概率有多少?或者有没有可能不去坐牢?

带着这些问题,刘君律师根据最高人民法院公报公布的司法数据,分别统计了法院无罪判决的数量和概率,法院宣告缓刑的数量和概率,法院宣告免予刑事处罚或非监禁刑的数量和概率。

一、无罪判决率急剧下降,无罪辩护难度极大

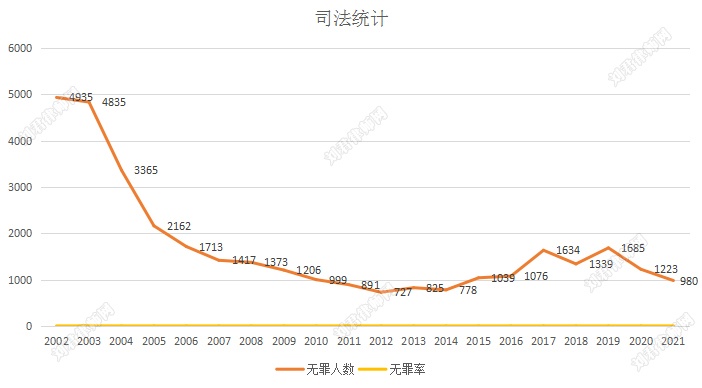

根据2002年至2021年整整二十年的司法数据,我们首先计算出法院每一年宣告“无罪”和宣告“依法不追究刑事责任”的人数,再除以该年度生效判决的总人数,得出了该年度无罪判决率。

根据统计结果可见,2002年、2003年两年度的无罪判决率为千分之六点九八和千分之六点四七;从2004年度开始,无罪判决率开始急剧下滑,从千分之四点三八降至2009年度的千分之一点二一;2010年度则跌破千分之一,直接跌落至万分之九点九二,虽然2017、2019年度短暂回升至千分之一以上,但是整体均稳定在千分之一以下。2021年度的无罪判决率为万分之五点七一,为近二十年的历史最低点。

换言之,对于刑事案件,人民法院判决无罪的可能性,在2002年为一万个案件中有大概七十个会宣告无罪,在2021年则只有不到六个会宣告无罪。亦即,检察院把刑事案件向法院提起公诉,至少99.94%会被法院宣告有罪!为什么是“至少”?因为上述数据是没有区分公诉和自诉的。经查阅裁判文书网和威科先行数据库,仅2021年度,自诉案件无罪的判决数就有40余起(不排除还有未上网公开的判决书),如果在全体无罪判决数(2021年度为980)中剔除该类自诉案件,那么,以上表述应该修正为:检察院向法院提起公诉,法院宣告有罪的刑事案件为99.94%以上。

(图一:无罪判决率,根据最高人民法院公开数据统计)

与此同时,我们还要看到,从2002年至2021年间,法院的刑事判决总人数从70万人/年猛增至171万人/年,而无罪判决的绝对数从4935人(十万分之705)骤降至980人(十万分之57.3),与前述结论高度一致。也就是说,总的案件数成倍增加的同时,无罪判决人数却朝反方向在大幅减少。到底是什么原因导致这种现象?它是否合理?

(图二:生效判决总人数,数据来源:最高人民法院)

(图三:无罪判决人数,数据来源:最高人民法院)

有人指出,之所以无罪判决的数量在减少,是因为检察院在审查起诉阶段将大量无罪案件筛选出来,通过各种类型的不起诉,把原本可能在法院阶段宣告无罪的案件直接处理了。因此,检察院起诉到法院的刑事案件,大多都是有确切证据证明的有罪案件,其办案质量从整体上看是经得起考验的,因此,导致法院宣告无罪的案件急剧下降。笔者认为,公安机关、检察院的综合素质提升确实可能是一个重要因素,通过在威科先行网站检索近十年检察院不起诉决定书的数量发现,2014年检索数量为9190件,2015年检索数量为29524件,2016年检索数量为51562件,2017年检索数量为65733件,2018年检索数量为100699件,2019年检索数量为143579件,2020年检索数量为199218件,2021年检索数量为225035件,以上数据较为清晰地显示,检察院在过去近十年时间内,大量利用不起诉制度发挥其司法作用。但是,即便是剔除掉上述不起诉案件,检察院每年起诉至法院的刑事案件仍然高企不下,而法院在这些海量的案件中越来越不会选择无罪判决。因此,仍有必要去关注法院对刑事案件的态度,到底是什么因素法院为何不敢做无罪判决。

刘君律师认为,问题的关键在于司法理念和制度设计。其一,司法工作人员在办案过程中秉持着怎样的司法理念来面对犯罪嫌疑人、面对刑事案件。虽然人权入宪已有十余年时间,法学教育里也在反复灌输保障人权的理念,但是实践中又是如何呢?我只能说,还有非常大的提升空间。其二,公安、检察院、法院基于宪法、刑事诉讼法设定的制度定位,是否有助于法院独立行使司法职权,值得我们思考。在公安机关、检察院的地位远高于法院的现实中,法院权威很难树立。近些年来推动的以审判为中心的司法体制改革,笔者认为这一方向无疑是正确的。但是,在当前的刑事诉讼领域,“以审判为中心”尚未实现,仍需各方努力,同时也要提防变味为“以检察院为中心”。

陈瑞华教授的一个表述正好呼应了以上分析,他指出,“在具体案件中,法院之所以不敢坚持法律和事实宣判当事人无罪,核心原因在于:第一,不独立;第二,无权威;第三,跟检察机关和公安机关完全站在一个立场上,倾向于追究犯罪,放弃了公正审判的基本能力。”

在这里,不得不提的是认罪认罚制度。作为一项2016年才提出的新制度,与其他国家的“辩诉交易”类似,只要当事人认罪认罚,就能获得量刑上的从宽处理,不仅可以让被告人获得较轻的司法处置,同时,也缓解了法检两家的办案负担,节省司法资源。但是,本质上不同的是,辩诉交易(plea bargaining)的双方是地位对等的检察官和辩护律师,在此过程中可以进行讨价还价;而我国认罪认罚制度的双方是检察官和被告人,值班律师或辩护律师总体上只能算是“见证人”。被告人几乎不可能和检察官“讨价还价”,要么接受,要么拒绝。根据笔者观察,如果被告人选择拒绝,可能会遭遇“报复”式司法。毫不客气地说,认罪认罚制度已然成为了检察院的一把利刃,不仅针对被告人,同时也针对法院。虽然刑诉法、司法解释均规定,法院可以不接受检察院的认罪认罚方案,可以要求其调整,甚至可以依法判决,但是,从司法实践看,法院在此类案件中所能发挥的作用较为有限。对于已经公诉到法院的案件,即便法院认为有可能无罪,其也会考虑检察院、检察官的态度。据了解,有法官向笔者介绍,检察官会以抗诉来对抗法官的判决,只要法官的判决不同于检察官的起诉意见或者认罪认罚结果,就会必然提起抗诉。这种做法会给承办法官较大压力。

以上仅是笔者对无罪判决率奇低的初步思考,还需要进一步思考。有兴趣的朋友,可以阅读陈瑞华教授这篇专访:陈瑞华:法院为何不敢做无罪判决?

二、既然法院不宣告无罪,能否给被告人判缓刑、免予刑事处罚或者单处附加刑?

其实,这往往成为了法院的现实选择,在不敢或不愿或不能宣告无罪的情况下,或许可以选择以下做法:(一)牺牲被告人利益,给他判一个“实报实销”(审前羁押了多久,就判多久的有期徒刑,这样一宣判就直接释放被告人),或者为维护所谓观感,适当加一点刑期。(二)当然,更常见的做法是,对于那些可宣告无罪的被告人,法院会选择定罪“免”刑或者定罪“缓”刑。不管是那一种做法,被告人都会吃法律上的亏,毕竟会给自己留下前科,名声上不好听,而且被羁押的时间不可能进行索赔,但是,总归是不用再去坐牢的,知道胳膊拗不过大腿,也只能接受了。

当然,给被告人判缓刑、免予刑事处罚或者单处附加刑的情形还有很多,不限于上述两种。比如,被告人确实构成犯罪,考虑到其有法定从轻减轻情节或者酌定情节等因素,对于犯轻罪的被告人免予刑事处罚或者适用缓刑、单处附加刑等,是符合法律规定的,也有利于被告人。

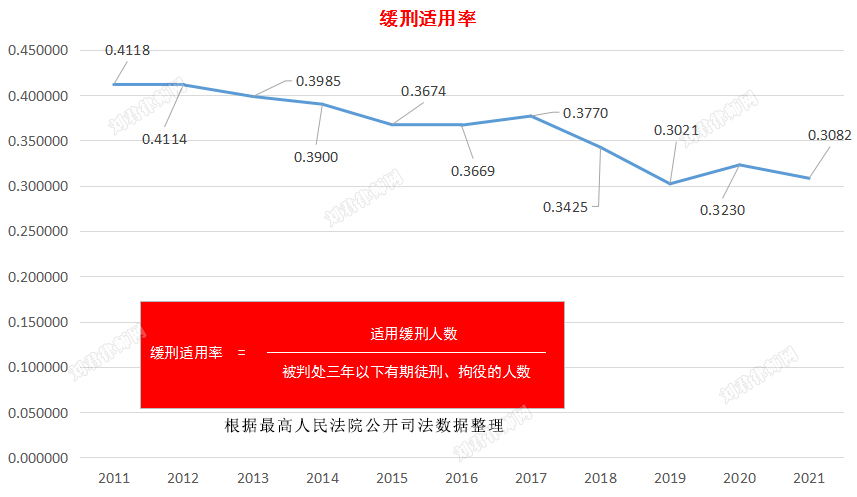

刘君律师根据最高人民法院公开的司法数据进行统计。近十一年来,法院在判处被告人三年以下有期徒刑、拘役时,对其适用缓刑的比例也呈现出一定下滑趋势。2011年至2014年间,缓刑适用率维持在40%上下。2015年至2017年间,较为明显地降至37%上下,2018年至2021年间,又进一步下降至32%上下。2021年已降至30.82%,与2019年历史最低点30.21%几乎齐平。

(图四:缓刑适用率,根据最高人民法院公开数据统计)

与此同时,刘君律师还对自2012年以来法院宣告免予刑事处罚、缓刑、管制、单处附加刑等数据进行了统计,其适用趋势与缓刑适用趋势基本保持一致。2012年至2014年间,免刑、非监禁刑适用率维持在44%上下,2015年至2016年间,下降至34%上下,2017年开始则明显下滑,至2021年时已跌至近十年最低点26.95%。

(图五:免予刑事处罚、非监禁刑适用率,根据最高人民法院公开数据统计)

虽然上述缓刑适用率、免刑非监禁刑适用率目前维持在26-30%的区间,似乎其适用比例较高。但是,要提请注意的是,这些选项并非针对所有被告人。

根据刑法第七十二条的规定,缓刑仅适用于被判处三年以下有期徒刑、拘役的被告人,且需要符合其他实质条件,如犯罪情节轻微、有悔罪表现、没有再犯罪危险、对所在社区没有重大不良影响等。

根据刑法第三十七条的规定,要适用免予刑事处罚,必须是“犯罪情节轻微不需要判处刑罚”的被告人。

很明显,这些评判依据主要还在被告人的人身危险性,而这是一项偏向于主观判断的任务,不会有完全客观的评判标准。因此,能否适用免刑或者非监禁刑,因办案人员而异。

【暂时写到这里,未来会继续写深入一些。谢谢关注。】